新聞推薦

最近,#湖北省博連雞蛋都是編鍾造型#的話題意外成為網絡熱搜。有網友曬出在省博吃到的牛肉麵,被細節震撼到,不禁驚呼:“連雞蛋都是編鍾造型的!”

在突然降溫的上周末,全國文旅依然“熱度不減”——

好客山東,讓全國大學生爭相前往;

老家河南,國風穿越引客來;

靈秀湖北,省內外的遊客排起長隊等待參觀博物館……

剛剛在武漢落下帷幕的第二屆中國(武漢)文化旅遊博覽傳來好消息:在3天的展期中吸引了17.9萬人次參觀,共簽約62個文旅項目,總金額達1125億元。

像這樣的“文旅熱”在全國都成為一種常態,快速複蘇的信號持續增強。今年一季度,國內旅遊總人次12.16億,比上年同期同比增長46.5%。其中,湖北數據也非常亮眼:湖北省累計接待遊客1.43億人次,同比增長29%,其中,外省來鄂遊客4692萬人次,占比32.81%。

為何文旅事業的生命力如此旺盛?

答案的根源一定是——文化底蘊。

譬如生生不息的荊楚文化。正如2018年國家主席習近平在武漢會見印度總理莫迪,參觀湖北省博物館精品文物展時指出,

“荊楚文化是悠久的中華文明的重要組成部分,在中華文明發展史上地位舉足輕重。”

以文塑旅、以旅彰文。文化,才是旅遊的靈魂。讀懂了文化,才能更好認識這座城。

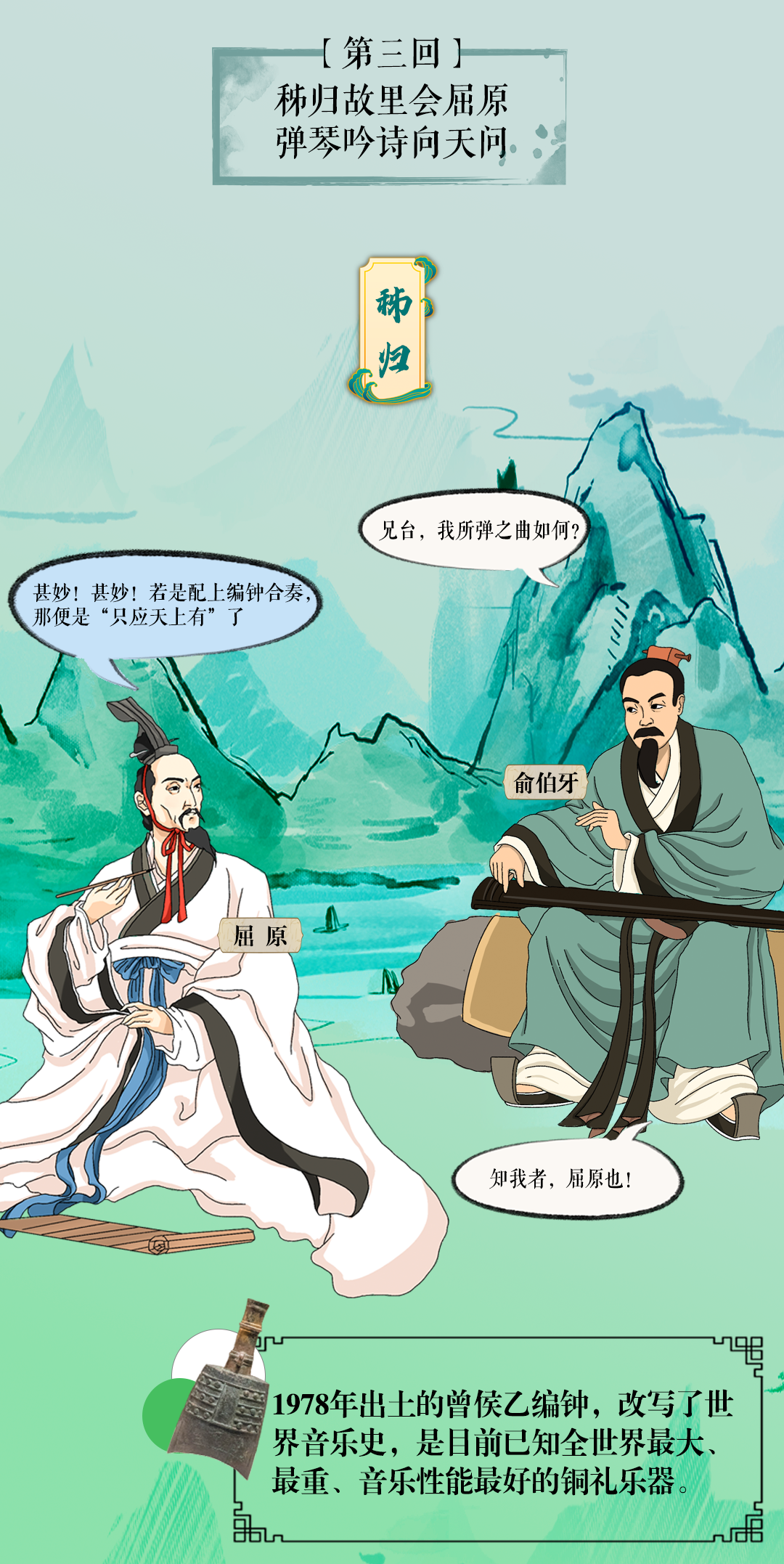

前不久,法國總統馬克龍訪華時聽到的一曲古琴演奏《高山流水》,正是中國所要傳遞的“尋覓知音”美好期盼;而在本屆文博會的湖北館,智能機器人與激光琴共同奏響的《高山流水》悅耳動聽,歡迎八方山水知音相會湖北。

兩度彈奏的《高山流水》,將荊楚文化中極具代表性的知音文化,以及鍾子期和俞伯牙的故事帶入人們視野。

兩千多年來,尋覓知音

成為中國人精神生活中的至高追求

走出熟悉的地方

到不同的山水間尋覓共鳴

穿越世俗的時空

與橫跨千年的靈魂觸發共情

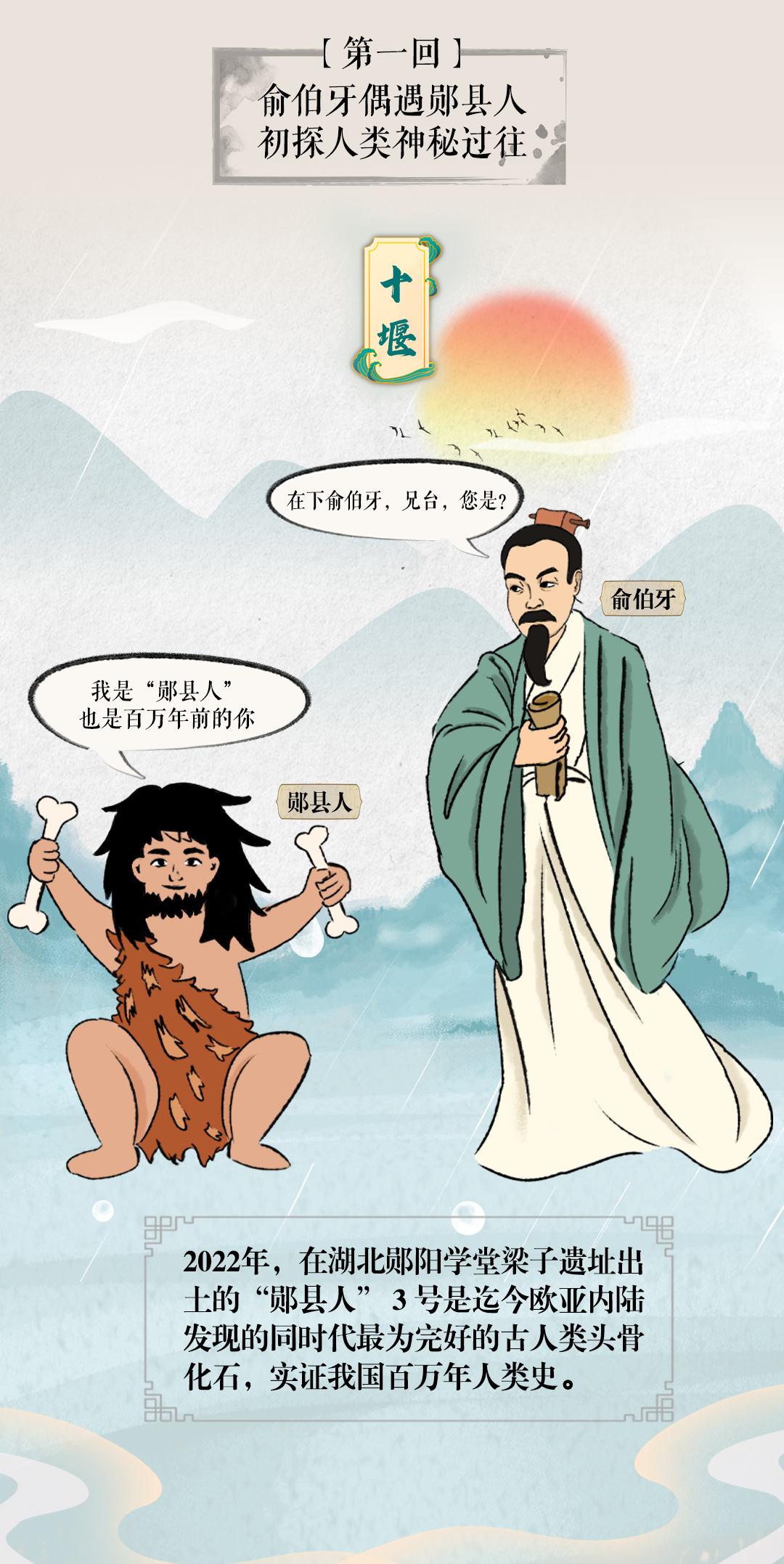

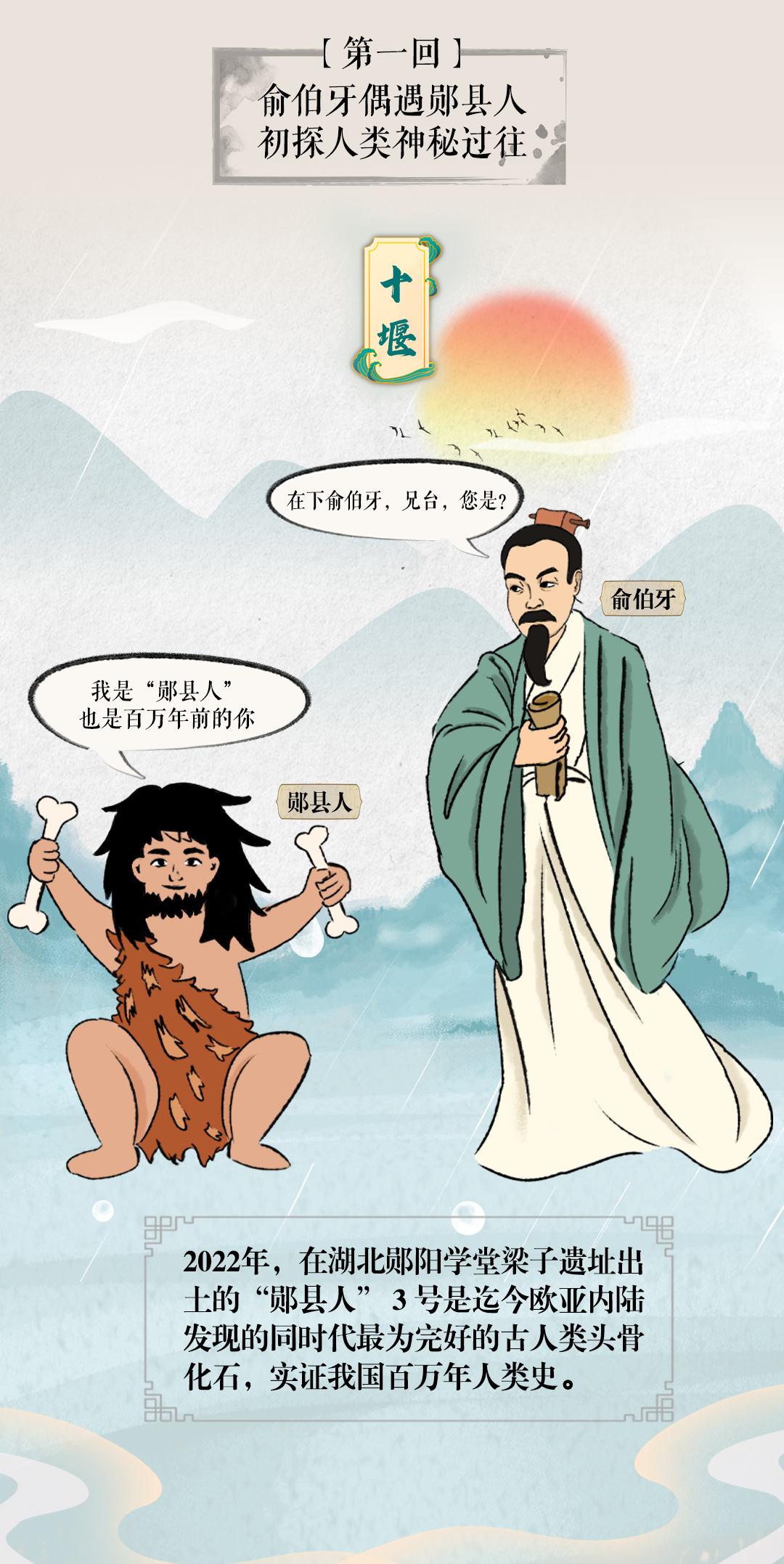

在曆史長河中,長江流域的先民孕育和創造了光輝燦爛的文化。遙遠時代的鄖縣人,證明長江流域是古人類起源的重要區域。

生命在傳續,曆史未斷代。

沿江,是人類生生不息的生活痕跡——龍山文化、仰韶文化、屈家嶺文化、石家河文化、春秋戰國、秦漢直至唐宋元明清的文化遺存……

“中華文明源遠流長、博大精深,是中華民族獨特的精神標識,是當代中國文化的根基,是維係全世界華人的精神紐帶,也是中國文化創新的寶藏。”

這,就是總書記非常看重的中華文明探源工程,所存在的意義。

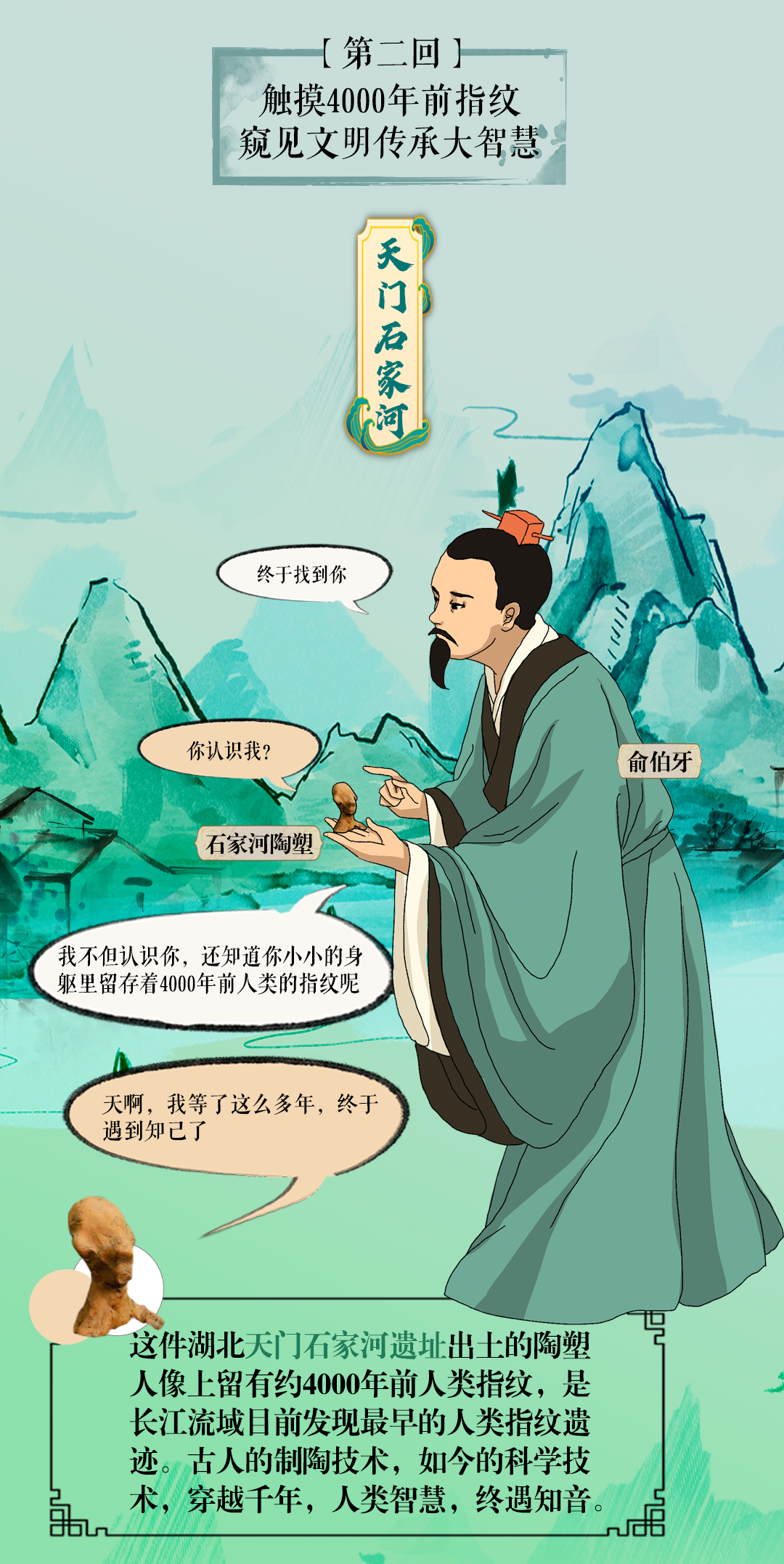

時空飛梭百萬年,長江中遊文明到達了璀璨時期。“史前藝術家們”別具一格的審美創造力與審美情趣,彰顯出楚地文化所特有的浪漫瑰麗。

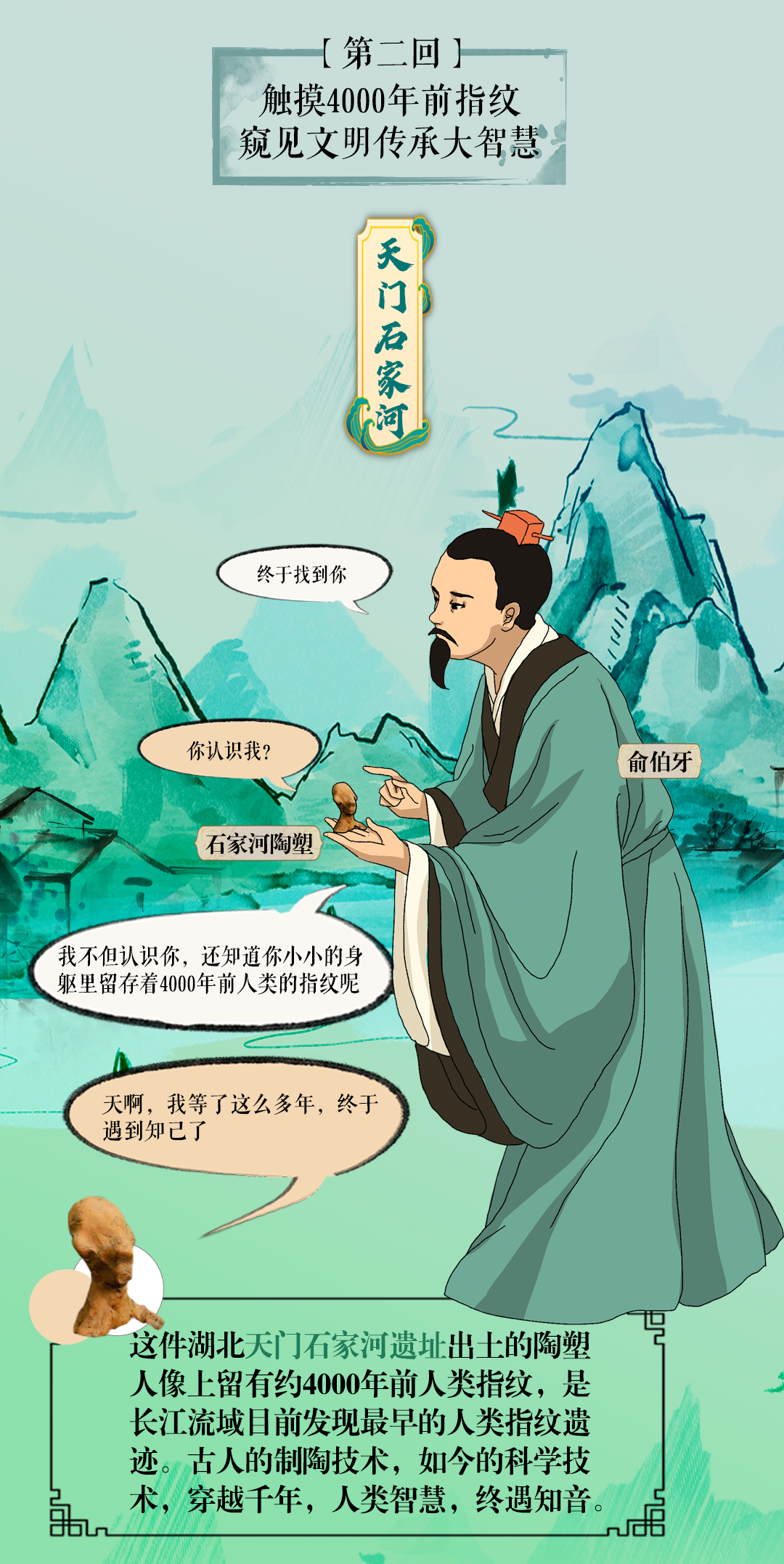

這枚小小的陶塑人像上,留下兩枚人類指紋,被證實是長江流域目前所見最早的人類指紋遺跡。

一枚指紋背後,是一個和你我一樣曾存活於世的人。“我”和“他”之間的牽連,讓我們隱約看見了文化流動、生命延續的脈絡。

這也正是荊楚文化的魅力所在。長江中遊已發現和確認的史前城址達20餘座,作為擁有長江幹流最長的省份,湖北擁有17處這樣的遺跡。

就在今年4月17日,國家考古遺址公園博覽會暨“考古中國·長江中遊文明進程”專題展覽開幕式在武漢舉行,180餘件(組)文物展示了從新石器時代到戰國時期,長江中遊文明的輝煌。

穿越千百萬年,那份當初的溫度,依然還在。

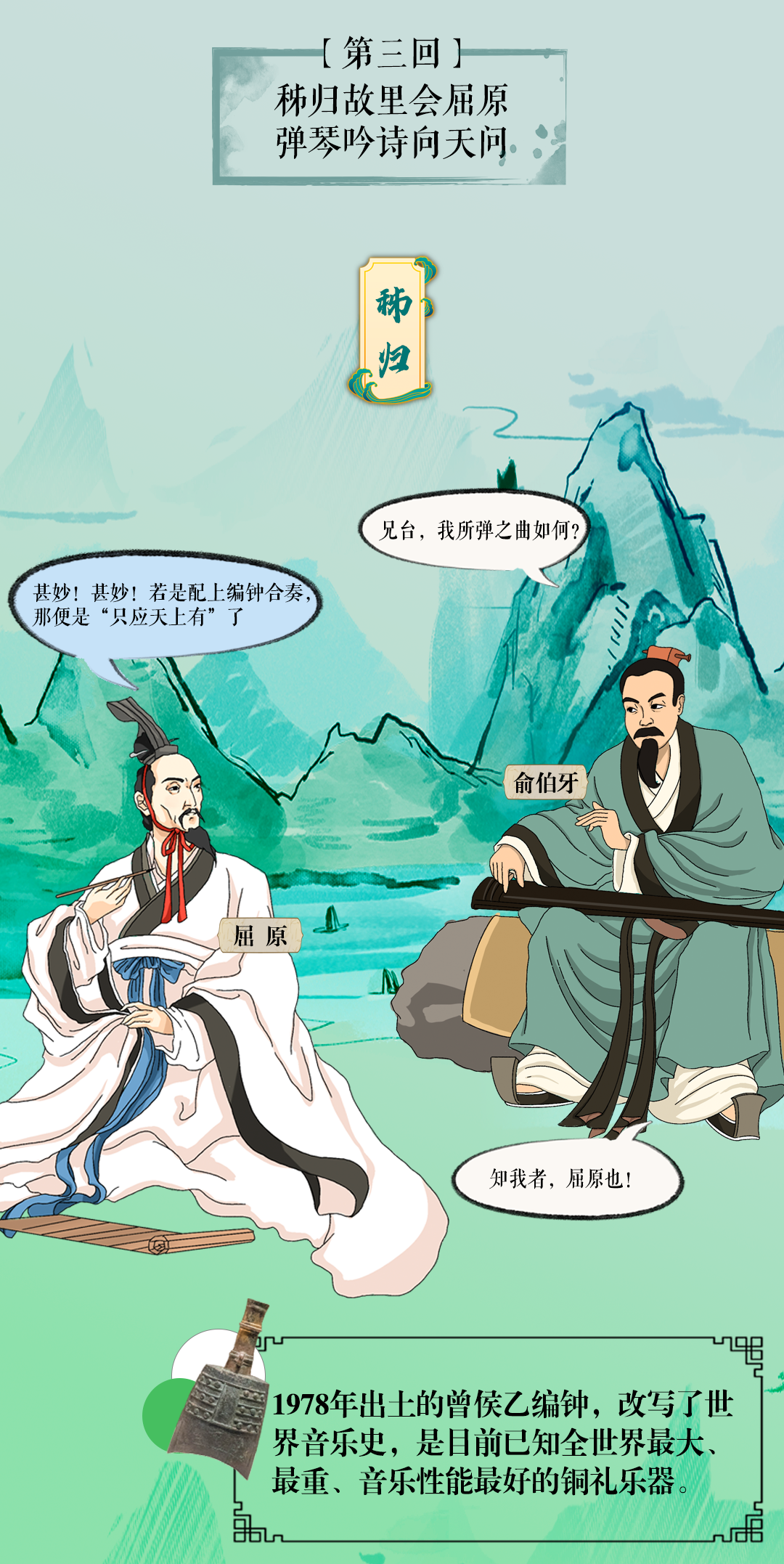

時間來到春秋戰國時期,楚文化以其“先驅”“顛覆”的亮點,震撼世界。

聆聽曾侯乙編鍾的渾厚鍾聲,我們能聽到兩千多年前的“荊楚好聲音”;

循著“楚辭之祖”屈原的浪漫想象,我們能感悟到“吾將上下而求索”的執著;

鑒賞造型多元的青銅禮器,我們能解碼楚國在群雄爭霸中強勢崛起的戰略密碼。

這股“楚風”,吹了千年,愈來愈旺。

在宜昌,由秭歸縣“屈原故裏端午習俗”等習俗共同組成的中國“端午節”,被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

在荊州,首屆楚文化節碩果累累——12場地方戲曲優秀劇目調演,吸引線上線下200萬人次聽“楚聲”、尋“楚脈”;為期20天的“盛世回歸·圓明園獸首特展”,吸引11萬人次打卡荊州博物館。

在海外,端午的賽龍舟甚至在德國落地生根已經有整整20年的時間;美國一些高校隻要是開設中國文學課,必然都會講到《楚辭》……

楚文化,已成為中華民族精神文化向外輸出的一張亮眼名片!

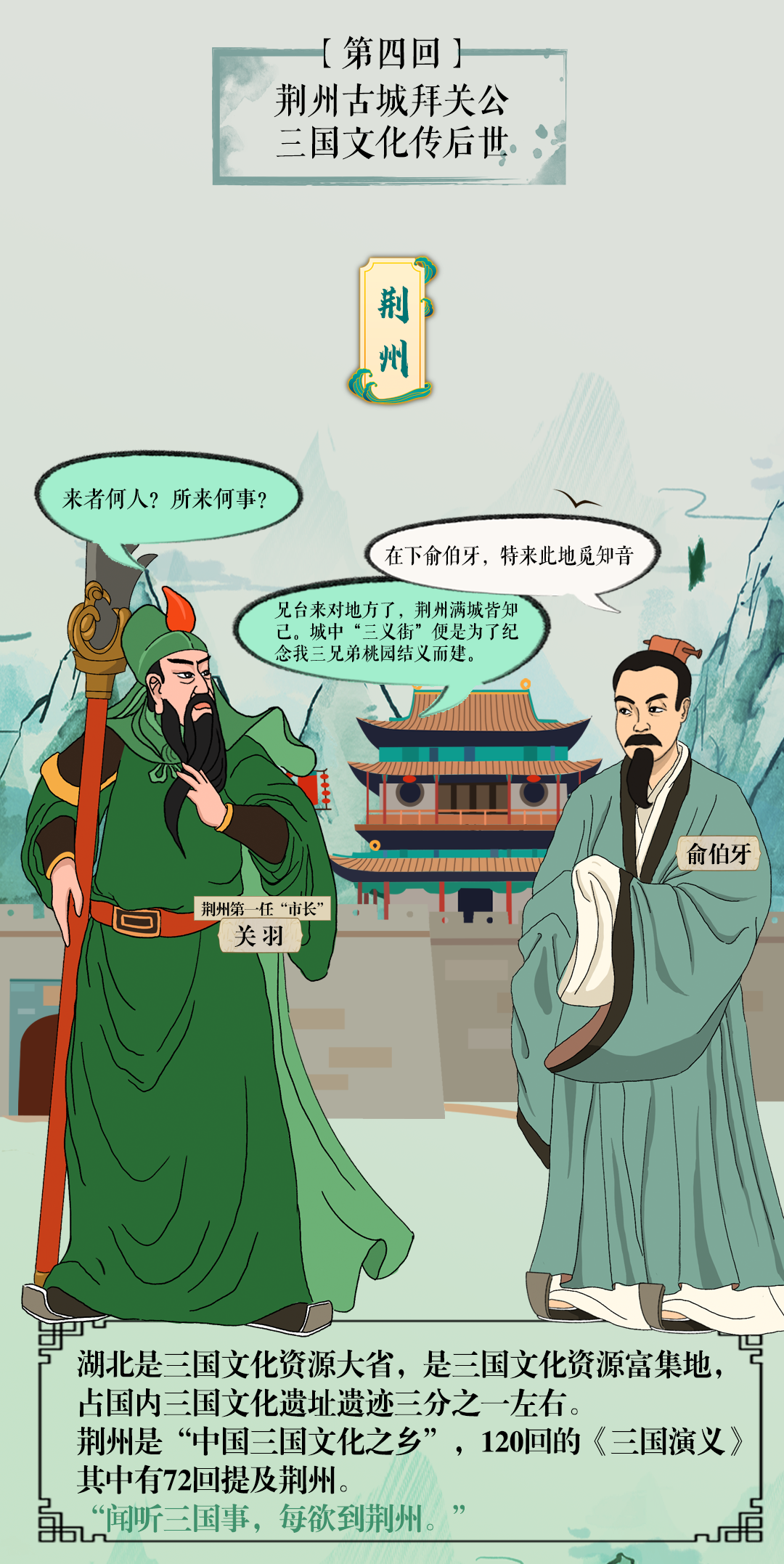

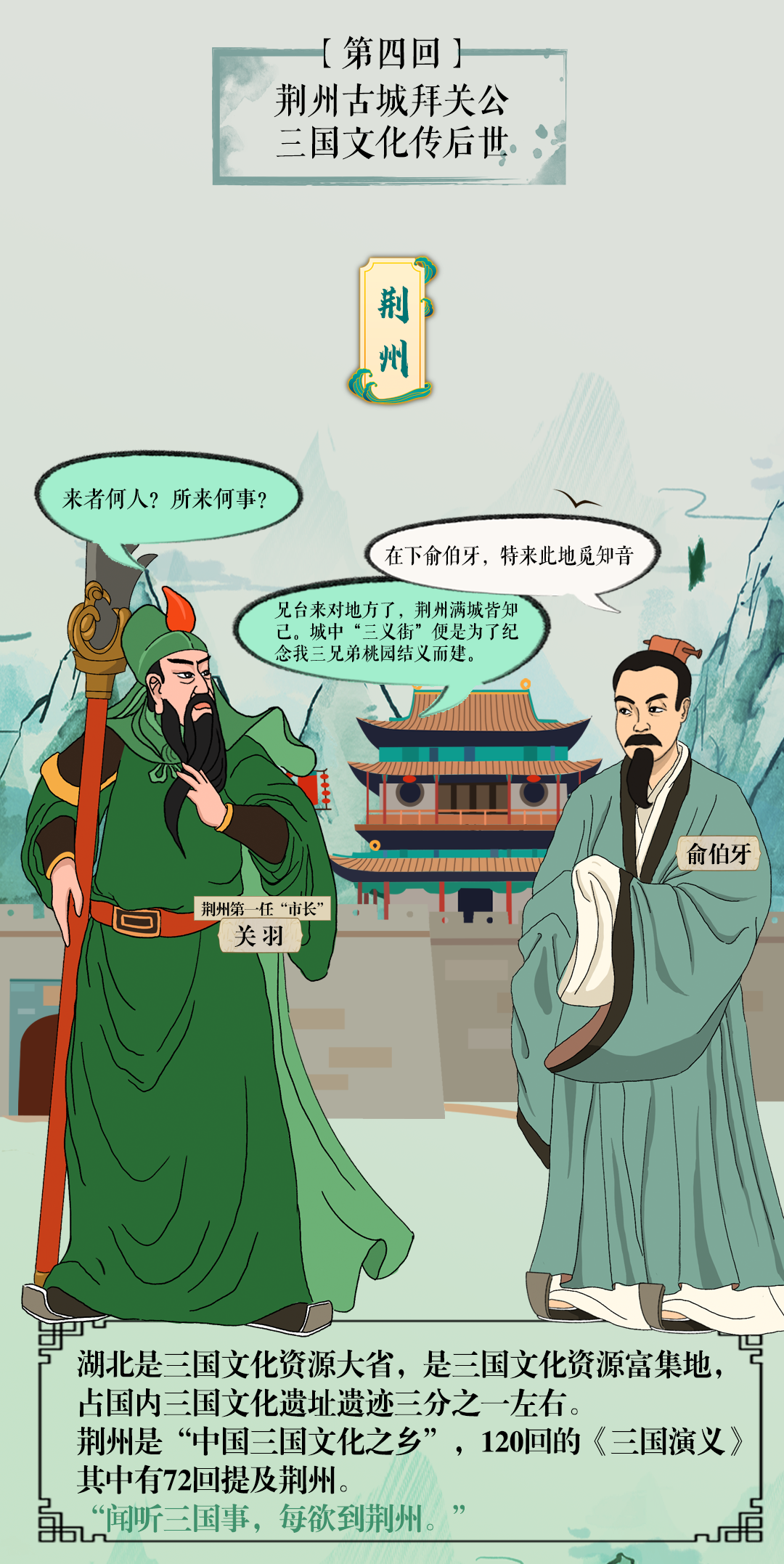

一部三國史,悠悠千餘年。傳奇三國在荊楚大地留下了光輝的曆史印記。

在赤壁,一戰鼎三國,一壁赤千年;

在鄂州,孫權自公安徙都鄂,改名武昌,起“因武而昌”之義;

在荊州,這裏是“孫劉鼎足地,荊益犬牙州”;

在襄陽,這裏是鐵打的“兵家必爭之地”。

從時光長廊裏走來的湖北,見證過無數英雄豪傑輪番登場。腳踏的是曆史,呼吸的是文化。

隨著一批新建文旅項目逐步落地、城區旅遊配套設施逐漸完善,散落各處的曆史文化資源逐漸“串珠成鏈”,開始呈現規模效應。相關數據顯示,襄陽關聖古鎮已吸引了省內外遊客超800萬人次,鹹寧三國赤壁古戰場景區接待遊客量突破40萬人次,荊州古城門外的荊街在今年元宵節單日客流已突破5萬人次……

曆經數千年風雨洗禮,古老文化與現代文明在這裏完美融合。

荊山楚水孕古育今,璀璨文化曆久彌新。伯牙穿越百萬年荊楚曆史所尋覓的知音,正是這屆中國(武漢)文化旅遊博覽會所要傳達的思想——以開放姿態迎八方客,在九州四海尋覓讀懂一座城的“知音”。

差異與融合、機遇與空間、生機與浪漫雙向奔赴山海!

|

|

|

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

最近,#湖北省博連雞蛋都是編鍾造型#的話題意外成為網絡熱搜。有網友曬出在省博吃到的牛肉麵,被細節震撼到,不禁驚呼:“連雞蛋都是編鍾造型的!”

在突然降溫的上周末,全國文旅依然“熱度不減”——

好客山東,讓全國大學生爭相前往;

老家河南,國風穿越引客來;

靈秀湖北,省內外的遊客排起長隊等待參觀博物館……

剛剛在武漢落下帷幕的第二屆中國(武漢)文化旅遊博覽傳來好消息:在3天的展期中吸引了17.9萬人次參觀,共簽約62個文旅項目,總金額達1125億元。

像這樣的“文旅熱”在全國都成為一種常態,快速複蘇的信號持續增強。今年一季度,國內旅遊總人次12.16億,比上年同期同比增長46.5%。其中,湖北數據也非常亮眼:湖北省累計接待遊客1.43億人次,同比增長29%,其中,外省來鄂遊客4692萬人次,占比32.81%。

為何文旅事業的生命力如此旺盛?

答案的根源一定是——文化底蘊。

譬如生生不息的荊楚文化。正如2018年國家主席習近平在武漢會見印度總理莫迪,參觀湖北省博物館精品文物展時指出,

“荊楚文化是悠久的中華文明的重要組成部分,在中華文明發展史上地位舉足輕重。”

以文塑旅、以旅彰文。文化,才是旅遊的靈魂。讀懂了文化,才能更好認識這座城。

前不久,法國總統馬克龍訪華時聽到的一曲古琴演奏《高山流水》,正是中國所要傳遞的“尋覓知音”美好期盼;而在本屆文博會的湖北館,智能機器人與激光琴共同奏響的《高山流水》悅耳動聽,歡迎八方山水知音相會湖北。

兩度彈奏的《高山流水》,將荊楚文化中極具代表性的知音文化,以及鍾子期和俞伯牙的故事帶入人們視野。

兩千多年來,尋覓知音

成為中國人精神生活中的至高追求

走出熟悉的地方

到不同的山水間尋覓共鳴

穿越世俗的時空

與橫跨千年的靈魂觸發共情

在曆史長河中,長江流域的先民孕育和創造了光輝燦爛的文化。遙遠時代的鄖縣人,證明長江流域是古人類起源的重要區域。

生命在傳續,曆史未斷代。

沿江,是人類生生不息的生活痕跡——龍山文化、仰韶文化、屈家嶺文化、石家河文化、春秋戰國、秦漢直至唐宋元明清的文化遺存……

“中華文明源遠流長、博大精深,是中華民族獨特的精神標識,是當代中國文化的根基,是維係全世界華人的精神紐帶,也是中國文化創新的寶藏。”

這,就是總書記非常看重的中華文明探源工程,所存在的意義。

時空飛梭百萬年,長江中遊文明到達了璀璨時期。“史前藝術家們”別具一格的審美創造力與審美情趣,彰顯出楚地文化所特有的浪漫瑰麗。

這枚小小的陶塑人像上,留下兩枚人類指紋,被證實是長江流域目前所見最早的人類指紋遺跡。

一枚指紋背後,是一個和你我一樣曾存活於世的人。“我”和“他”之間的牽連,讓我們隱約看見了文化流動、生命延續的脈絡。

這也正是荊楚文化的魅力所在。長江中遊已發現和確認的史前城址達20餘座,作為擁有長江幹流最長的省份,湖北擁有17處這樣的遺跡。

就在今年4月17日,國家考古遺址公園博覽會暨“考古中國·長江中遊文明進程”專題展覽開幕式在武漢舉行,180餘件(組)文物展示了從新石器時代到戰國時期,長江中遊文明的輝煌。

穿越千百萬年,那份當初的溫度,依然還在。

時間來到春秋戰國時期,楚文化以其“先驅”“顛覆”的亮點,震撼世界。

聆聽曾侯乙編鍾的渾厚鍾聲,我們能聽到兩千多年前的“荊楚好聲音”;

循著“楚辭之祖”屈原的浪漫想象,我們能感悟到“吾將上下而求索”的執著;

鑒賞造型多元的青銅禮器,我們能解碼楚國在群雄爭霸中強勢崛起的戰略密碼。

這股“楚風”,吹了千年,愈來愈旺。

在宜昌,由秭歸縣“屈原故裏端午習俗”等習俗共同組成的中國“端午節”,被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

在荊州,首屆楚文化節碩果累累——12場地方戲曲優秀劇目調演,吸引線上線下200萬人次聽“楚聲”、尋“楚脈”;為期20天的“盛世回歸·圓明園獸首特展”,吸引11萬人次打卡荊州博物館。

在海外,端午的賽龍舟甚至在德國落地生根已經有整整20年的時間;美國一些高校隻要是開設中國文學課,必然都會講到《楚辭》……

楚文化,已成為中華民族精神文化向外輸出的一張亮眼名片!

一部三國史,悠悠千餘年。傳奇三國在荊楚大地留下了光輝的曆史印記。

在赤壁,一戰鼎三國,一壁赤千年;

在鄂州,孫權自公安徙都鄂,改名武昌,起“因武而昌”之義;

在荊州,這裏是“孫劉鼎足地,荊益犬牙州”;

在襄陽,這裏是鐵打的“兵家必爭之地”。

從時光長廊裏走來的湖北,見證過無數英雄豪傑輪番登場。腳踏的是曆史,呼吸的是文化。

隨著一批新建文旅項目逐步落地、城區旅遊配套設施逐漸完善,散落各處的曆史文化資源逐漸“串珠成鏈”,開始呈現規模效應。相關數據顯示,襄陽關聖古鎮已吸引了省內外遊客超800萬人次,鹹寧三國赤壁古戰場景區接待遊客量突破40萬人次,荊州古城門外的荊街在今年元宵節單日客流已突破5萬人次……

曆經數千年風雨洗禮,古老文化與現代文明在這裏完美融合。

荊山楚水孕古育今,璀璨文化曆久彌新。伯牙穿越百萬年荊楚曆史所尋覓的知音,正是這屆中國(武漢)文化旅遊博覽會所要傳達的思想——以開放姿態迎八方客,在九州四海尋覓讀懂一座城的“知音”。

差異與融合、機遇與空間、生機與浪漫雙向奔赴山海!

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|